後加工・製本

製本

製本の種類

| ●ホチキス製本 | ●バインダ製本 |

資料や企画書・報告書などの簡易的でページ数の少ない物を作る時の製本方法です。安くできますが、あまりきれいな仕上りではありません。 針金(ホチキス)が見えてしまいます。 |  ホチキスをした後で、背の部分をテープ(マーブル)と糊で止め、ホチキスを隠します。 伝票などに使用します。 |

| ●くるみ製本 | ●中綴製本 |

表紙をくるんで背の部分を特殊な糊で固める本格的製本。 ページ数・冊数が多い取扱説明書や自費出版などに使用。 (1)平とじ製本 |  背中にホチキスをとおす週刊誌の製本と同じ。 |

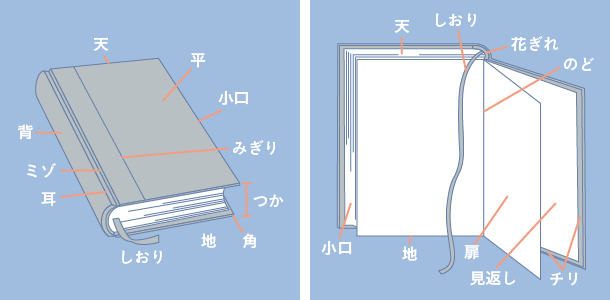

本の構造と名称

1. 束(つか)…本の厚みまたは中身の厚み。

2. 中身…表紙を除いた本の中身。

3. 天…本の上側。

4. 地…本の下側。

5. 小口…背の反対側。

6. のど…本を開いた内側、綴じているところ。

7. ミゾ…背と表紙の平(ひら)の間にあるミゾの こと。

8. チリ…上製本では、表紙を中身より大きく作ります。中身三方の小口より3ミリ出た表紙の 一部分をチリといいます。

9. 見返し…中身と表紙を接合するために使います。

(表紙に貼ってある方を「きき紙」中身の 方を「遊び紙」といいます。)

10. 花ぎれ(ヘドバン)…本来は棚から本を取り出すとき、本を傷めないために付けられていましたが、今は飾りとして使用されています。

11. しおり紐(スピン)…本の読みかけの所に挟む紐のこと。ブックマークともいう。

[本文の折り方] 折丁とは

●折り丁とは

通常製本するものは、1枚の大きな紙に16ページ(ないし4ページ、8ページ、32ページ)単位で両面印刷し、それを折ってページ順にならぶようにして、製本します。

この、1枚の紙分の単位を「折り」といい、製本するために折りたたまれたもののことを「折り丁」(または折本)といいます。

●面付けとは

印刷し終わった紙を製本するために折ったときに、ちゃんとページ順にならぶようにしなければなりませんが、そのようにページを配置することを「面付け」といいます。

通常、フィルムやCTPで出力するときに、面付けソフト(QxのエクステンションであるImpositionやFacilisなどが有名)でデジタル面付けします。

●折り丁(面付け)見本を作る

折のページ数、右綴じか左綴じか、天袋か地袋かで、面付けの仕方は変わってきます。

間違えないように面付けするために、折り丁見本を作ります。

1.まず紙を用意します。

2.真ん中で、右から左へと折ります。

3.折った後、時計回りに90°回転します。

4.真ん中で、右から左へと折ります。(この時点で、8ページ折り)

5.折った後、時計回りに90°回転します。

6.真ん中で、右から左へと折ります。(この時点で、16ページ折り)

5、6ともう一度繰り返すと、32ページ折りになります。

(2)次に、右綴じ(左開きともいう)か左綴じ(右開きともいう)か、天袋か地袋かを決めます。

右綴じ・左綴じはだいたいご存知と思いますが、天袋・地袋とは何か。

それは、綴じの部分を持ったときに、「袋」の部分が上にあるか下にあるかです。

通常、全国ルールでは、左綴じが「天袋」(開始ページが右下にくる)、右綴じが「地袋」(開始ページが左上にくる)であると思うのですが、地方によっては全部地袋!(北陸がいい例)というところもあるので、製本会社、印刷会社に問い合わせる必要があります。

| 左綴じ天袋 | 右綴じ地袋 | 左綴じ地袋 | 右綴じ天袋 |

|  |  |  |

(4)次は、ドブ幅を決めます。

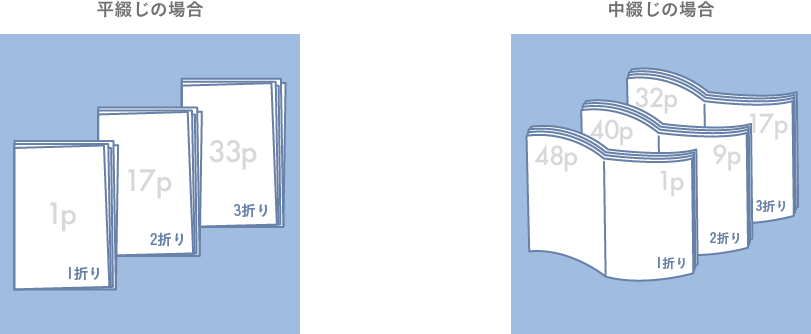

ここで注意するのは、平綴じか・中綴じかによって、ページ番号のふり方が変わってくることです。

平綴じならば、折り順に、1折り目は1~16(16ページ折りの場合)、2折り目は17~32、3折り目は33~48とふっていけばよいのですが、中綴じは違います。

中綴じは、例えば48ページの中綴じの場合、16ページ折りが3折り分必要です。1折り目は、最初の8ページと最後の8ページがきますから、ふるページ数は、最初の半分が1~8、後の半分が41~48となります。

(3)次に、ページ番号(ノンブル)をふります

ドブとは、断裁の時に裁ち落とすの部分の中でも、袋になっている部分のことです。

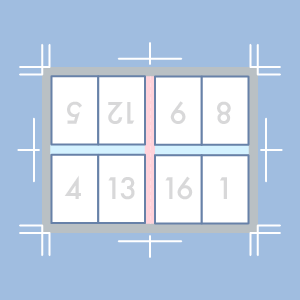

上の画像の色のついている部分が、断裁の時に裁ち落とす部分なんですが、「ドブ」はその中でもピンク・ブルーの部分になります。

4ページ折りや8ページ折りの場合、折ってもそれほど紙は厚くならないので、ドブ幅は通常のヌリタシ部分(3mm+3mm=6mm)になることが多いのですが、16ページ折りになると、紙を折ったときに誤差が出やすくなるので、ドブ幅を少し多くとるのが普通です。

16ページ折りでは、ピンクの部分は6mm、ブルーの部分は10mmとることが多いようです。

この面付け図は、16ページ折り、左綴じ天袋の折り丁(オモテ面)を開いたものです。

●必要なら、ミーリング幅を指示する

「ミーリング」は、製本の方法が「無線とじ」の場合、必要になります。

「無線とじ」は、糸や針金を使わず接着剤だけで本を綴じる製本方法で、本の背の部分を2~3ミリ切断し鋸歯状(ミーリング)のギザギザをつけてから接着剤をつけ表紙でくるみます。その、ギザギザにする部分の余白を、面付けするときに2~3ミリとっておくのです。

データを作るときから、規格寸法に+3ミリとって、のど部分の3ミリは残すというやり方もありますが、データを規格サイズで作った場合、デジタルで面付けするときに、面付けソフトでミーリング幅を指定してあげることもできます。

ミーリング幅は、製本屋さんと相談して決めます。

●背丁・背標とは

折りを順に並べる作業を「丁合い」といいますが、このときに背を見ただけで、折りが順に並んでいるかをチェックするマークを背の部分につけることがあります。(だいたい4折り以上ある場合は通常つけます)

書名や順番、折り番号などの刷り込んだ記号や文字のことを「背丁」といい、折り丁ごとに一定の間隔でずらして刷り込んである階段状の印のことを「背標(または段じるし)」といいます。

●ともがみ・べつがみ

共紙(ともがみ)と別紙(べつがみ)という言葉は、折り丁見本を作るときには確認しておく必要があります。

共紙とは、表紙と本文の紙が同じもののこと、別紙とは表紙と本文の紙が違う物のことをいいます。

別紙の場合、表紙は別の紙に刷りますから、折り丁見本を作るときは本文のみを想定して作ればいいのですが、共紙の場合は、表紙も本文と同じ紙ですから、表紙周りを含んだ形で折り丁見本を作らなければなりません。

ですから、表紙を含めて総ページが4の倍数ではなくてはなりませんし(16ページ折りなら16の倍数がベスト)、折り丁番号とノンブルは違ってきますから注意が必要です。